Le terme 'fosse' traverse l'histoire humaine avec une profondeur sémantique remarquable. Cette exploration linguistique nous mène des usages les plus simples aux résonances les plus profondes de notre société. Le mot révèle une richesse de sens qui mérite notre attention.

Les différentes définitions du terme fosse

Le mot 'fosse' se déploie dans notre langue avec plusieurs nuances et applications. La compréhension de ses multiples facettes nous permet de mieux saisir son utilisation dans notre quotidien.

L'origine étymologique du mot fosse

Le mot 'fosse' tire ses racines du latin 'fossa', participe passé du verbe 'fodere' signifiant 'creuser'. Cette origine antique témoigne de la persistance du terme dans les langues romanes et de son lien ancestral avec l'action humaine de creuser la terre.

Les variations sémantiques à travers les époques

Au fil des siècles, le mot 'fosse' a évolué pour désigner différentes réalités. Du simple trou dans le sol aux constructions élaborées pour l'agriculture, en passant par les usages funéraires, le terme s'est enrichi de nombreuses significations selon les contextes historiques et culturels.

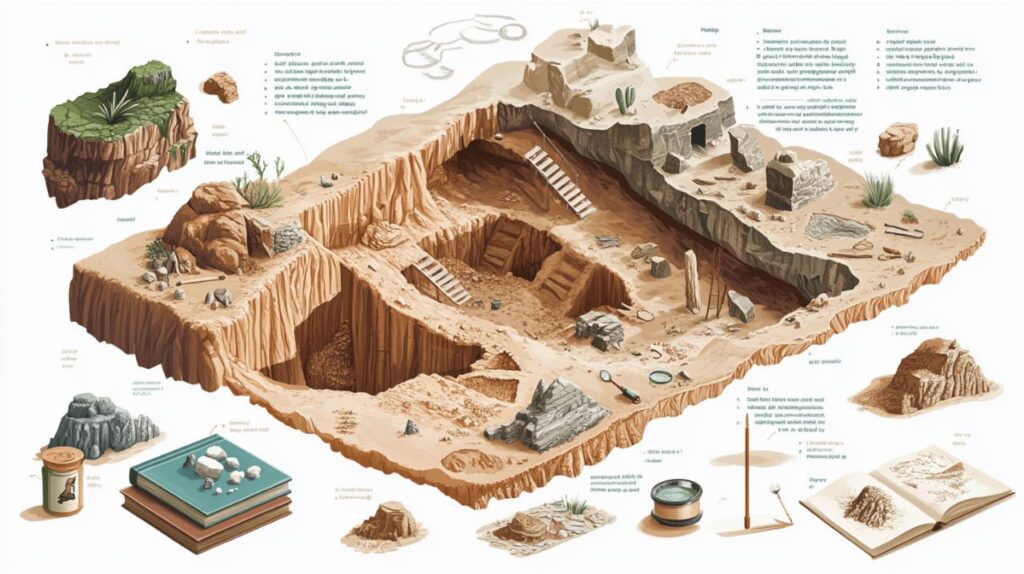

Les fosses dans le contexte architectural et urbain

Les fosses représentent des éléments essentiels dans l'architecture moderne et traditionnelle. Ces excavations, creusées dans le sol, remplissent diverses fonctions techniques et pratiques dans notre environnement bâti. La maîtrise de ces installations garantit la salubrité et la sécurité des constructions.

Les fosses septiques et leur rôle dans l'assainissement

Une fosse septique constitue un système d'assainissement autonome destiné au traitement des eaux usées domestiques. Cette installation souterraine fonctionne grâce à un processus naturel de décantation et de fermentation. Les matières solides se déposent au fond tandis que les graisses remontent à la surface. Cette séparation permet une première phase d'épuration avant le rejet des eaux dans le sol via un système d'épandage.

Les fosses d'inspection dans la construction

Les fosses d'inspection s'avèrent indispensables dans le domaine de la construction et de la maintenance des bâtiments. Ces cavités aménagées permettent aux professionnels d'accéder aux réseaux enterrés, aux fondations ou aux différents systèmes techniques. Elles facilitent les opérations de contrôle, d'entretien et de réparation des installations. Les fosses d'inspection répondent à des normes strictes de construction pour assurer la sécurité des intervenants.

Les fosses naturelles et géologiques

Les fosses représentent des dépressions profondes dans la surface terrestre, qu'elles soient sous-marines ou continentales. Ces formations géologiques façonnent notre planète et jouent un rôle majeur dans les dynamiques terrestres. Leur étude nous permet de mieux comprendre l'histoire et l'évolution de la Terre.

Les fosses océaniques et leur formation

Les fosses océaniques constituent les points les plus profonds des océans. Ces formations se créent lors de la subduction, où une plaque tectonique plonge sous une autre. La fosse des Mariannes, avec ses 11 000 mètres de profondeur, illustre parfaitement ce phénomène. Ces zones abritent des écosystèmes uniques, adaptés aux conditions extrêmes de pression et d'obscurité.

Les fosses terrestres et leur impact sur l'environnement

Sur terre, les fosses se manifestent sous diverses formes : naturelles, comme les dolines karstiques formées par l'érosion des roches calcaires, ou artificielles, créées par l'activité humaine. Ces dépressions influencent directement leur environnement, modifiant les écoulements d'eau, la végétation locale et les habitats naturels. Les fosses terrestres participent à la création de microclimats et peuvent servir de refuges pour certaines espèces animales et végétales.

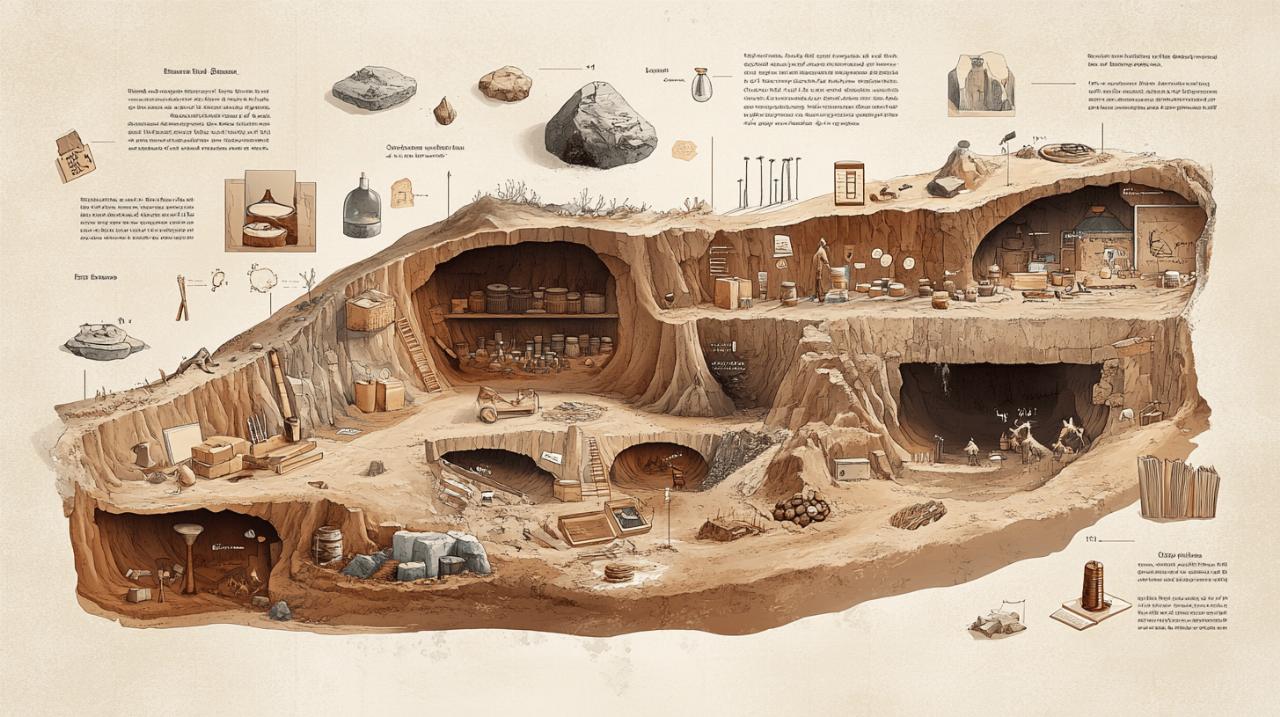

La dimension historique et mémorielle des fosses

Les fosses marquent profondément notre histoire collective. Ces excavations, creusées dans le sol, représentent des lieux de mémoire essentiels pour comprendre et transmettre les événements du passé aux générations futures. Elles constituent des témoignages directs des différentes périodes historiques et contribuent à la construction de notre mémoire collective.

Les fosses comme témoins de l'histoire

À travers les âges, les fosses ont servi de marqueurs historiques significatifs. Des fouilles archéologiques aux découvertes anthropologiques, ces structures révèlent les pratiques funéraires anciennes, les traditions culturelles et les événements tragiques de l'humanité. Les archéologues et historiens étudient ces sites pour reconstituer le passé et comprendre l'évolution des sociétés humaines.

La préservation et la commémoration des sites

La conservation des fosses historiques nécessite une attention particulière. Les experts travaillent à la protection de ces lieux de mémoire par des techniques de préservation adaptées. Les sites sont aménagés pour accueillir les visiteurs et transmettre leur histoire. Des cérémonies commémoratives s'y déroulent régulièrement, permettant aux populations de se recueillir et de maintenir vivant le souvenir des événements passés.

Les fosses dans la culture et les traditions

Les fosses occupent une place significative dans l'imaginaire collectif et les pratiques culturelles à travers les âges. Ces excavations creusées dans le sol portent une charge symbolique forte, témoignant des relations complexes entre les sociétés humaines et leur environnement.

Les représentations symboliques des fosses dans les arts

Dans la littérature et les arts visuels, la fosse revêt de multiples significations. Les artistes l'utilisent comme métaphore de la chute, du voyage intérieur ou du passage entre deux mondes. La peinture médiévale représente souvent des fosses comme des lieux de transition entre le monde terrestre et l'au-delà. Le théâtre intègre également cet élément scénique, notamment dans les œuvres de Shakespeare où les fossoyeurs deviennent des personnages philosophiques.

Les rituels et pratiques funéraires liés aux fosses

Les pratiques funéraires mondiales accordent une place centrale aux fosses. Les civilisations anciennes développaient des techniques élaborées pour la préparation des tombes, reflétant leurs croyances sur l'après-vie. Les archéologues découvrent régulièrement des fosses funéraires qui livrent des informations sur les rites mortuaires des sociétés passées. Ces découvertes révèlent les différentes manières dont les cultures honorent leurs défunts, de la simple fosse aux structures complexes ornées d'objets précieux.

Les fosses dans le monde agricole et horticole

Le monde agricole et horticole utilise les fosses comme éléments essentiels des pratiques de culture. Ces excavations creusées dans le sol répondent à des besoins spécifiques et participent activement à la production végétale. Les techniques évoluent constamment pour optimiser leur efficacité tout en respectant l'environnement.

Les méthodes de création des fosses de plantation

La réalisation d'une fosse de plantation nécessite une préparation minutieuse du terrain. La profondeur varie selon les végétaux : 40 centimètres pour les arbustes et jusqu'à 1 mètre pour les grands arbres. Le fond doit être ameubli pour favoriser le drainage. Un mélange de terre végétale et de terreau enrichit le sol et facilite le développement racinaire. Cette préparation garantit une meilleure reprise des plants et stimule leur croissance.

Les fosses de compostage et le cycle naturel

Les fosses de compostage représentent une solution écologique pour la gestion des déchets organiques. Le processus débute par le creusement d'une cavité dans le sol, idéalement située dans une zone ombragée. Les matières organiques s'y décomposent naturellement grâce à l'action des micro-organismes. Cette transformation produit un amendement riche pour les cultures. La méthode participe au recyclage des nutriments et enrichit naturellement les sols agricoles.

L'évolution des techniques de creusement des fosses

Le monde du terrassement a connu des transformations majeures au fil des siècles. Les méthodes de creusement se sont perfectionnées, passant des pratiques manuelles ancestrales aux technologies sophistiquées actuelles. Cette évolution reflète l'adaptation constante aux besoins grandissants de notre société.

Les outils traditionnels et modernes

Les premières techniques utilisaient des outils rudimentaires comme la pelle, la pioche et la bêche. Ces instruments, encore utilisés aujourd'hui pour les petits travaux, ont façonné les premières civilisations. L'ère industrielle a introduit les pelles mécaniques, les excavatrices hydrauliques et les machines de forage automatisées. Ces équipements permettent maintenant de réaliser des travaux d'envergure avec une précision remarquable.

Les normes de sécurité dans l'excavation

Les règles de sécurité encadrent désormais strictement les opérations de creusement. Les professionnels doivent respecter des protocoles précis : analyse du sol, balisage du périmètre, installation de systèmes de soutènement. La formation des opérateurs, le contrôle régulier des équipements et l'application des mesures préventives garantissent la protection des travailleurs sur les chantiers d'excavation.